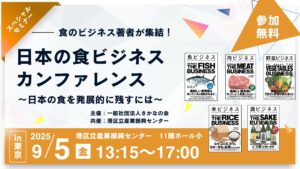

2025年9月4日(金)、港区立産業振興センターにて「日本の食ビジネスカンファレンス」が開催されました。台風の影響で足元の悪い中にも関わらず、多くの食ビジネス関係者が集まり、熱気ある議論と交流が繰り広げられました。

2月に行われた「魚ビジネスEXPO」でのパネルディスカッションが好評を博したことから、今回のカンファレンスはその“続編”的な位置づけとして開催。魚・肉・野菜・米・酒…さまざまな業界が交わることで、横断的な視点から日本の食の現在地と未来が語られました。

第1部 寿司に見る、日本の食の縮図

寿司市場は国内外で拡大を続けています。その魅力を支えるのは「ネタ」だけでなく、「米」と「酒」との三位一体の調和。古米を使って粒立ちを整える職人の工夫や、日本酒とのペアリングによって新しい味わいを生み出す試みが紹介されました。

また、「寿司」は単なる素材ではなく、完成された調理品であり文化そのもの。すでに「どう食べれば良いか」が世界に共有されているため、海外展開でも受け入れられやすいという点が他の産業にも参考になるという視点が印象的でした。

第2部 食の現場はいま

カンファレンス内では、農業・水産業をはじめとした各分野の現状と課題が語られました。

まず、農業においては、温暖化による気候変動の影響が深刻化しています。とはいえ、品種改良という技術によってある程度の対応が可能であり、環境の変化に柔軟に適応していく道が模索されています。

一方で、水産業では自然環境の影響が大きく、農業のように品種改良で直接解決することは難しいとされています。養殖で補える部分はあるものの、多くの場合は流通の工夫によって変化に対応せざるを得ないのが現状です。

さらに、業種を問わず浮かび上がったのは、コストの増大、人材不足、そしてシステム導入の難しさという共通課題でした。テクノロジーが進化しても、それを活用できる人材の育成には時間と投資が必要であり、現場の大きな負担となっています。

特に印象的だったのは、水産分野から語られた「海をきれいに」ではなく「海を豊かに」という発想です。環境保全の枠を超え、資源をどう増やし、どう循環させていくか――持続可能性に対する新しい視点が提示されました。

第3部 日本が誇る強みとは?

続くパネルディスカッションでは、日本の食が持つ強みについて、多角的な視点から意見が交わされました。

まず挙げられたのは、寿司や刺身に象徴される「鮮度と多様性」。四季折々の海の幸を味わえる環境と、それを活かした調理法は、日本ならではの魅力です。

さらに、米や酒に見る「発酵や品種改良などの技術」も、日本が世界に誇る財産として取り上げられました。長い歴史の中で磨き上げられた技術は、単なる生産方法を超え、文化や価値観の形成にも大きな影響を与えてきました。

そして忘れてはならないのが、受け継がれてきた独自の食文化の蓄積です。食材を最大限に活かす工夫や、地域ごとに息づく食の知恵が、日本の食を支える根幹になっています。

魚、肉、野菜、米、酒――それぞれの業界が抱える課題や挑戦を知ることで、相互理解が深まり、魚ビジネスを含めた日本の食の総合力が改めて浮き彫りになったセッションでした。

第4部 日本の食を発展的に残すには?

カンファレンスの締めくくりでは、日本の食文化を次世代へ、そして世界へとつなぐための視点について語られました。

まず挙げられたのは、日本ならではの強みを改めて見つめ直し、そこに集中していくこと。寿司や刺身に象徴される鮮度と多様性、発酵や品種改良に代表される技術など、長い歴史の中で磨き上げてきた価値を基盤にすることの重要性が強調されました。

次に、生産者を「スター」として打ち出すこと。業界を盛り上げ、新しい世代の担い手を呼び込むには、生産の現場で奮闘する人々の存在をもっと前面に押し出し、憧れや共感を集める存在へと位置づけていく必要があります。

さらに、輸出のあり方についても議論が及びました。海外に届けるのは商品そのものだけではなく、「日本流の食べ方や楽しみ方」。食文化の文脈を共に伝えることでこそ、真の価値が理解され、長く愛される基盤となるとの意見が共有されました。

「食の魅力は、素材そのものだけでなく、その背景や文化にある」。

この共通認識とともに、今回の講演会は幕を閉じました。

一般社団法人さかなの会について

さかなの会は、「魚を食べることが好き」という人のための、ゆるくつながるコミュニティです。

初心者向けの魚の捌き方教室を開催したり、深海魚を観察して天丼にして食べたり、魚の情報を音声や記事で配信したり。

さかな好きの輪を広げて、『あなたの暮らしに「ギョックリ!」』を提供します。

公式HP:https://www.sakana-no-kai.com/

◇代表プロフィール

ながさき 一生(ながさき いっき)

一般社団法人さかなの会 理事長 代表/株式会社さかなプロダクション 代表取締役 フェロー

東京海洋大学 講師/「魚ビジネス」著者

1984年、新潟県糸魚川市にある「筒石」という漁村で生まれ、漁師の家庭で家業を手伝いながら18年間を送る。2007年に東京海洋大学を卒業後、築地市場の卸売会社で働いたのち、同大学院に入学。魚のブランドの研究で修士取得。2010年から、大手IT企業で働きITビジネスの知見を得つつ、一般消費者の視点も養う。

2006年からは、「水産庁公認「浜の応援団」である「さかなの会」を主宰し、食べる魚に関するイベントを多数開催。参加者は延べ1000人を超える。著書の出版やドラマ監修なども行い、魚を通じて世界をちょっと楽しくする活動を続けている。著書「魚ビジネス」(クロスメディア・パブリッシング)。