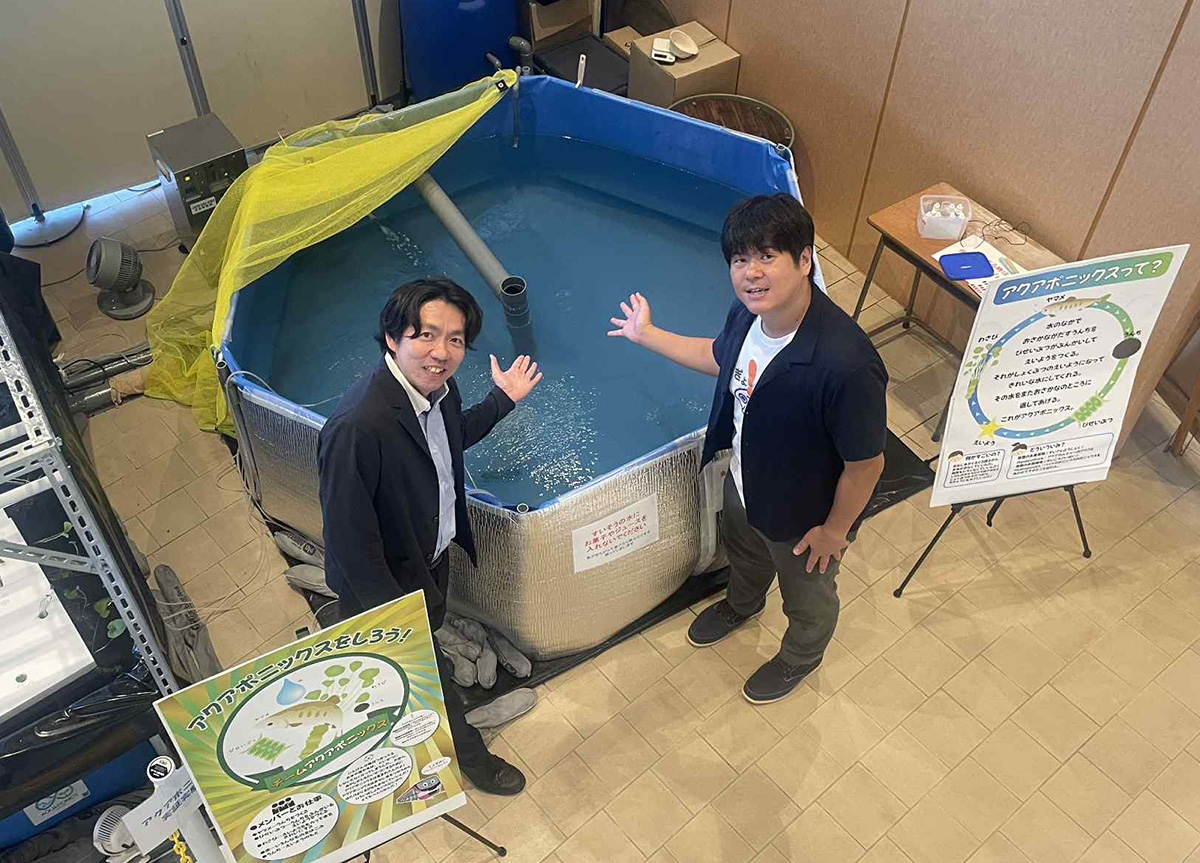

東京都・高尾の森わくわくビレッジ。その一角で、いま、思いがけない取り組みが始まっています。

水槽を元気に泳ぐのは「奥多摩ヤマメ」。その横で栽培されているのはわさびです。

この取り組みを進めているのは、なんと鉄道会社・京王電鉄。アクアポニックス事業を手掛ける株式会社アクポニと連携した実証実験です。

鉄道会社がはじめた「魚の養殖」と「植物栽培」を組み合わせた循環型の食糧生産システムへの挑戦についてご紹介します。

一人の社員から生まれた、食の安定供給への取り組み

京王電鉄がこの取り組みを始めたきっかけは、2024年からスタートした社内新規事業制度「My turn」にあります。

社員の「やりたい」を起点に、スタートアップ企業をはじめとする外部企業と共創し、新たな事業を生み出すオープンイノベーションプログラム。

この制度に、魚好きの社員・田中さんが提案したのが「陸上養殖×水耕栽培」というアクアポニックス事業でした。

発想のきっかけは、数年前にあった「サンマが高くて買えない」という出来事だったそう。

実証実験で導入しているアクアポニックスとは、魚の養殖と植物栽培を組み合わせた循環型の食料生産システムのことです。

魚の排泄物をバクテリアが分解し、それを養分として植物が育つ。さらに植物が水を浄化することで再び魚の飼育水として循環していく。

水や肥料を効率的に使えるうえ、魚と野菜の両方を同時に育てられる仕組みなのです。

奥多摩やまめと東京産わさびの可能性

この実証実験で育てられているのは、東京都水産試験場が開発した「奥多摩やまめ」です。

奥多摩やまめとは、川魚ながら刺身や寿司で提供できるほど品質が高く、「とろけるように美味しい」と食べた人を驚かせる、東京のブランド魚です。

実際に試食した飲食店からは「初めて食べた味」「ぜひメニューに取り入れたい」といった声が寄せられています。

これまで川魚といえば焼き物のイメージが強かったが、生で味わえる奥多摩やまめは、新しい食材としての可能性を秘めています。

さらに、魚の育成と同じ循環システムで栽培しているのが、こちらも東京産の奥多摩わさびです。低水温で育つヤマメとの相性も良いのだそう。

今後はクレソンやセリといった野菜の栽培も始めていくことも検討されているようです。

東京産の魚と東京産の野菜を一緒に提供できることは、飲食店にとっても「地産地消」という強い付加価値になります。

田中さんは「高付加価値な食材を、ストーリーとともに届けたい」と語り、協力してくれる飲食店やメディア、関心のある事業者へ呼びかけています。

鉄道会社が挑む「食の循環」。その挑戦はまだ始まったばかりです。