-

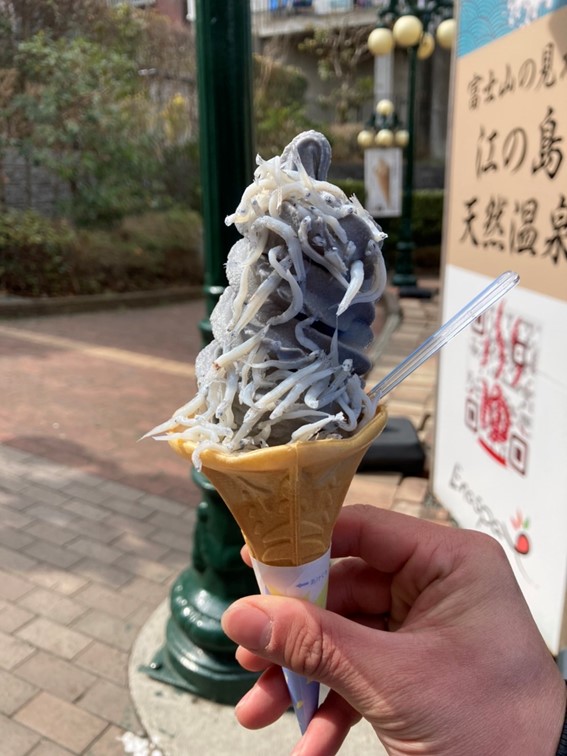

捨てられていた部位が新グルメに!三崎で話題のマグロ「茜身」とは?

神奈川県・三崎といえばマグロの街。赤身や中トロ、大トロなど、多彩な部位を楽しめる食の名所です。そんな三崎で、いま注目を集めているのが新しいマグロの部位「茜身(あかねみ)」。これまで「血合い肉」と呼ばれ、見た目や独特の風味から敬遠されがちだった部位を新たにブランド化した名称です。 -

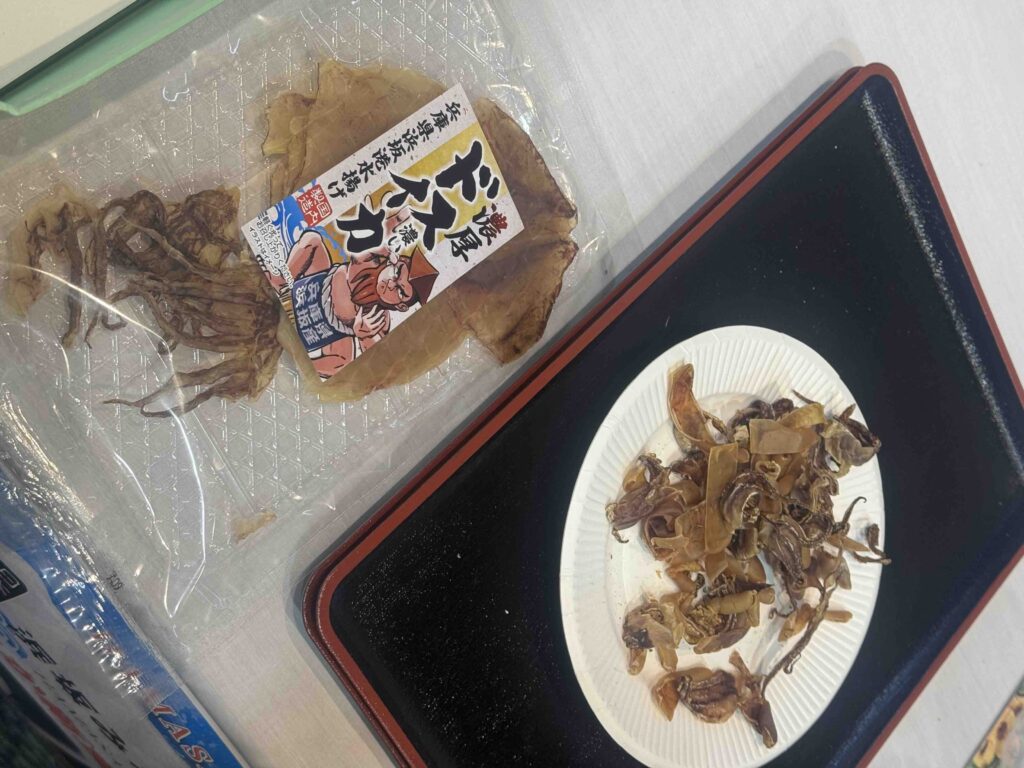

熊本・天草から「めでたい」と「幸福」を届ける|株式会社ふく成 平尾有希

熊本県・天草の海から、新しい魚食の楽しみ方を提案し続けている女性がいる。64年続く老舗の養殖業「福成(ふくなり)」の平尾有希(ひらおあき)さんだ。福成の強みは、ただ魚を育てるだけではない。生産から加工・販売まで手がける「6次産業化」をいち早く実現し、コロナ禍を機に個人向け販売にも力を入れた。 -

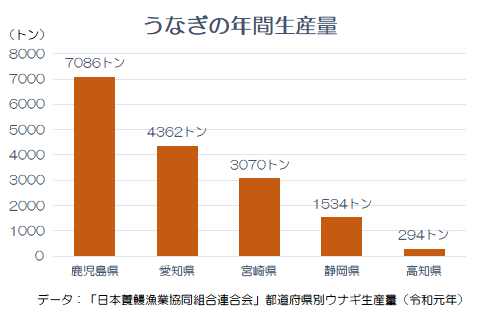

ウナギは絶滅危惧種だけど、食べていいのか?ウナギを守る本来の目的に立ち返ると分かるその答えとは?

土用の丑の日が近づくと、スーパーには香ばしく焼かれたウナギが並びます。その一方で、こんな声を耳にしたことはないでしょうか。「ウナギって絶滅危惧種なんでしょう? 本当に食べてもいいのかな?」この記事では、ウナギを取り巻く現状と、私たちができることについて考えてみたいと思います。 -

学生発の日本最大級釣り大会「中高生鮎友釣りワールドカップ」、8月3日に郡上市で開催

岐阜県郡上市で、日本最大級の鮎友釣り大会「中高生鮎友釣りワールドカップ」が、2025年8月3日(日)に開催されます。主催は郡上鮎の会で、全国や海外から中高生30名が参加し、伝統漁法「友釣り」で釣果を競います。2015年から始まり、10年間の集大成となります。 -

インドネシア人がカツオの一本釣り!?知られざる漁業現場の話

スーパーに並ぶ「国産カツオ」の文字。 なんとなく「日本の漁師さんが釣った魚」だと思っていませんか?たしかに、カツオは日本近海で水揚げされているれっきとした国産魚。でも実は、その漁を支えているのは、日本人だけではありません。でも実は、その漁を支えているのは、日本人だけではありません。漁業の多国籍化について紹介します。 -

魚を食べてほしいなら、魚食普及はしなくていい。その理由と大事な視点

「魚離れ」が話題になって久しいなか、「魚を食べましょう」とストレートに呼びかける取り組みをよく見かけます。しかし、それは本当に効果的なアプローチなのでしょうか?魚を食べたくなる仕掛けを考えること。これこそが、魚食文化の未来をつくる第一歩ではないでしょうか。 -

「魚が取れない」の本当の理由とは。資源管理と貧栄養という視点から考える

近年、「魚が前ほど獲れなくなっている」という声が、各地の漁業現場から上がっています。水温上昇や海の環境変化といった要因が語られることが多いですが、それだけでは実態を正確に捉えきれません。現場で起きている変化と課題を整理し、これからの海とどう向き合うべきかを考えていきます。 -

安くて美味しい、そして皇室行事にも。知られざる低利用魚「カナガシラ」の魅力に迫る

さまざまな理由があって市場に出回ることが少なく、食卓にのぼる機会が少ない魚たち。今回ご紹介するのは、そんな低利用魚の「カナガシラ」。一尾100円前後という驚きの価格で、しかも刺身でも煮つけでも絶品。 それでもなぜか知られていないカナガシラ。その魅力に迫ってみましょう。 -

スマート水産業を成功させる鍵とは?現場に根差した改善のススメ

水産業の未来を支える取り組みとして注目されている「スマート水産業」。しかし、その導入が必ずしも成功しているとは限りません。現場で本当に役立つスマート化とは何か?現場目線から見た「うまくいくパターン」と「うまくいかないパターン」を紐解きながら、スマート水産業を進化させるための本質に迫ります。 -

スマート水産業が進まない5つの理由とは?現場から見える本当の課題

近年では、農業や畜産業において「スマート化」が進みつつありますが、水産業ではまだ実装例が限られています。 一体なぜなのでしょうか?この記事では、現場から見えてきた、水産業がスマート化しづらい根本的な理由から、未来へのヒントを探ります。